O ‘mártir’ brasileiro

Nas minhas andanças pelo mundo muçulmano, tive muitos contatos com a noção islâmica de shahadat, que poderia ser traduzido como o martírio, a morte em nome de Deus, que assegura a vida eterna no paraíso. Eu me lembro do jovem refugiado afegão em Peshawar dizendo, sob o olhar de aprovação de seu pai, que queria se explodir na frente de um tanque americano. Do estudante de medicina em Amã, que deixou uma mensagem no celular de seu amigo, contando que tinha ido para a jihad no Iraque. Do recrutador do Hamas dizendo, na frente de sua mãe, em sua casa em Ramallah, que seria um grande privilégio quando chegasse a sua vez. Do casal que morava na Alemanha, inscrevendo-se como voluntários para o martírio num stand de recrutamento em Teerã, e dizendo que esperava que sua filha de 16 anos seguisse o mesmo caminho.

Nada tinha me impressionado tanto quanto a atitude da família Kourani, que perdeu dois rapazes lutando pelo Hezbollah no Sul do Líbano. A história do enterro de Ibrahim, 17 anos, e de seu primo Hamid, 21, está no Estadão de hoje, e não vou me estender aqui sobre seus detalhes. Queria comentar apenas a atitude de sua mãe, sua avó e suas tias. Do enterro no cemitério de Yatar, cerca de 120 quilômetros ao sul de Beirute, fomos para a casa da avó dos meninos mortos, Ramzia, de 78 anos.

Olhando bem nos meus olhos com uma expressão de familiaridade, Ramzia, que divide seu tempo entre sua casa em Itapevi (interior de São Paulo) e em Yatar, me recebeu na porta, dizendo assim: “Você viu como é a vida da gente? Perdi dois netos muito queridos.” Observei que a casa dela tinha escapado por pouco dos bombardeios: a de seus vizinhos do lado esquerdo foi totalmente destruída. “Aqueles vagabundos israelenses, a gente estava andando na rua, e eles bombardeavam tudo”, disse Ramzia, em português. “Nós perdemos nossa gente, mas, graças a Deus, eles perderam a guerra.”

Reduto do Hezbollah, a apenas 6 quilômetros da fronteira com Israel, Yatar foi uma das cidadezinhas mais castigadas pelos bombardeios. Foi ali que o Hezbollah derrubou um helicóptero israelense. Pela forma como morreram, despedaçados por mísseis, Ibrahim e Hamid estavam provavelmente no apoio ao lançamento de foguetes Katiusha, porque no período em que morreram não houve combates terrestres nos arredores de Yatar.

Depois, sentou-se ao meu lado Saqiba, de 43 anos, a mãe de Ibrahim, nascida em Itapevi, para onde seus pais se mudaram em 1960. Perguntei como ela estava. “Graças a Deus, estou muito bem, muito orgulhosa”, começou ela, com a voz serena e firme. “Nesse mundo, não tem nada. A gente acredita que a vida começa no paraíso. E, se Deus quiser, vamos para o paraíso.”

Os xiitas acreditam que o shahid, o mártir, garante não só a sua ida ao paraíso, mas a de seus familiares. Saqiba me contou sobre a infância de Ibrahim, sobre como, desde os quatro anos, ele só queria ganhar armas de brinquedo; não se interessava por carrinhos e bolas. Ele sempre quis ir para a guerra e lutar ao lado do Hezbollah, contou Saqiba.

Então, dez dias depois do início da guerra (em 12 de julho), quando ele veio se despedir e dizer que ia para a luta, Saqiba conta, “foi de bom coração que aceitei”. A mãe completou: “Ainda tenho dois (filhos homens), que vão seguir o mesmo caminho, se Deus quiser.”

Na verdade, seu filho mais velho, de 23 anos, já estava lutando quando Ibrahim decidiu ir. Mas só soube que seu irmão tinha morrido quando voltou da guerra, a são e salvo.

Em seguida, trouxeram o retrato de Ibrahim, que eu fotografei, sobre o sofá da sala. É um desses retratos que os grupos armados islâmicos fazem quando alistam seus integrantes, para enviar para a família e colocar em postes e

cartazes, depois que eles morrem: (>)

Conhecendo bem o Brasil, a mãe e as tias de Ibrahim estão conscientes da dificuldade dos brasileiros de compreender essa atitude. E se esforçaram por explicá-la. Mas, quanto mais falavam, talvez se tornasse ainda mais difícil para um brasileiro médio compreendê-las.

“Nós, mulheres, só não lutamos porque temos que criar nossos filhos para poderem lutar contra Israel”, me disse, ainda no cemitério, Sara, de 44 anos, irmã de Saqiba, também nascida no interior paulista. “A despedida sempre é triste”, admitiu ela, justificando as manifestações de dor durante o enterro. “Mas logo passa. Quem tem um mártir fica muito feliz com ele. Agora, a gente anda de cabeça bem erguida, porque tem um menino que morreu na guerra.”

No caminho para o cemitério, fui conversando com Abbas, de 19 anos, primo de Ibrahim, e que como ele tem passaporte brasileiro (Ibrahim chegou a tirar o seu, gostava muito de futebol e tinha muita ligação com o Brasil, embora nunca tivesse visitado o país natal de sua mãe, o que sonhava fazer um dia).

Alto e bonito, óculos Ray Ban e roupas bacanas (pretas, de luto), Abbas se confundiria com qualquer rapaz de classe média de sua idade e faria sucesso em qualquer capital do Ocidente. Perguntei a ele se Ibrahim lhe havia falado sobre seu desejo de virar um mártir, e se ele lhe tinha dado sua opinião a respeito. Falando ótimo inglês, Abbas respondeu, com toda a naturalidade:

“Conversávamos sempre sobre o martírio em geral. Não conversamos especificamente sobre o martírio dele. Mas ele sabia minha opinião. Todos nós aqui apoiamos o Hezbollah.” A naturalidade, a placidez com que a família Kourani falou desse assunto, no dia do enterro de dois de seus rapazes – os corpos desfigurados e putrefatos da espera de semanas até o enterro definitivo – me deixaram abismado. Eles não estavam falando em teoria, como tantos teólogos islâmicos que entrevistei.

Eles não estavam fazendo discurso, como tantos líderes político-religiosos que ouvi. Eles não estavam falando de um evento distante ou de uma hipótese futura. Eles estavam falando de dois garotos que eles amam, e que tinham

acabado de enterrar.

Os velhos de Kabrikha

Já falei das crianças na guerra. Falta falar dos velhos.

Uma das figuras mais marcantes que conheci nessa cobertura foi Zakie Hijazi. Zakie não sabe quantos anos tem. Mas com ajuda de seu neto Ali, fixamos a idade dela em pouco mais de 100 anos. Isso porque Zakie era uma mocinha quando começou a Primeira Guerra Mundial, e se lembra de seu pai sendo levado à força pelos militares otomanos, para lutar na guerra. Isso foi em 1914.

Então, ela deve ter nascido em 1900 e pouco. Encontrei Zakie na quarta-feira, no pátio da casa de Ali, em Kabrikha, sul do Líbano, a 10 quilômetros da fronteira com Israel: (<)

Ela estava contrariada. Queria que Ali a levasse para ver sua casa destruída.

Mas era impraticável. As casas que ficavam no caminho também foram destruídas, e os escombros se espalharam sobre a única rua de acesso. Por ali não podia passar carro, nem Zakie podia caminhar sobre os destroços. A rua passa aqui: (>)

O avô de Zakie foi o primeiro Hijazi a instalar-se em Kabrikha, no século 19, vindo de Aitit, também no Sul do Líbano. Nesse conturbado pedaço de terra, nesse conturbado século, Zakie viu de tudo.

Depois dos turcos, que levaram seu pai embora para a guerra, vieram os franceses, que tiveram mandato no Líbano entre 1918 e 1943.

Perguntei o que ela lembrava dos franceses, e ela disse que uma vez eles entraram em sua casa e quebraram um espelho grande que havia na sala.

Faziam essas coisas quando os moradores não queriam colaborar informando o paradeiro de integrantes da resistência contra o domínio francês. Résistance: a palavra, celebrizada pelos franceses na luta contra a ocupação nazista, soa gozada nesse caso.

Em 1948, surgiu Israel. Zakie se lembra do primeiro problema com os novos vizinhos, naquele mesmo ano. Um vizinho seu escapou de um massacre em Houla, um vilarejo próximo, em que 300 libaneses foram fuzilados na montanha, segundo a memória do lugar. O vizinho ficou surdo com as explosões, mas viveu até dois anos atrás.

Depois, Israel bombardeou, invadiu e ocupou Kabrikha em: 1972, 1978, 1982, 1993 e 1995, contam os moradores. Kabrikha é um reduto do Hezbollah, e foi severamente bombardeada agora.

Meio surda, Zakie disse que os bombardeios a atordoam, porque ela sente a terra tremer mas não consegue distinguir sua proximidade, de onde eles vêm. Esse é um dado sensorial fundamental sob um bombardeio: você fica o tempo todo tentando medir se os estrondos estão se distanciando ou se aproximando, porque os aviões despejam sempre várias bombas, e podem estar indo ou vindo.

“Eu ficava num cantinho”, disse ela. Depois de alguns dias assim, Zakie foi levada dali, com duas filhas, de 55 e de 65 anos, para Beirute.

Na mesma manhã de quarta, Ahmad Hijazi, de 84 anos, estava revirando o armário de sua cozinha destruída, em Kabrikha. Na verdade, o armário foi a única coisa que ficou mais ou menos intacta, além da geladeira, na parede oposta:

Havia vários outros velhos, em situações parecidas. Fiquei tentando imaginar como é, para um velho, encontrar sua casa destruída.

Alguém no auge da produtividade ainda pode esperar reconstruí-la. Mas, e uma pessoa que está próxima do fim? Ainda que veja sua casa reconstruída, quanto tempo terá para transformá-la em “sua”, para ter uma história nela?

Não tive coragem de perguntar aos velhos de Kabrikha.

Guerra de palavras

No primeiro dia de “suspensão de hostilidades” declarado pela ONU e, em geral, observado nesta segunda-feira por Israel e pelo Hezbollah, as bombas, mísseis, foguetes e combates deram lugar à guerra de palavras.

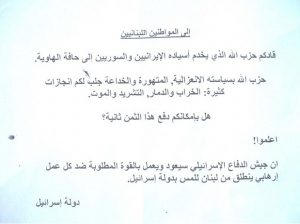

Beirute amanheceu com algumas ruas cobertas por dois panfletos israelenses. Comecemos pelo mais engraçado, que mostra que Israel está se aperfeiçoando na guerra psicológica: (>)

Beirute amanheceu com algumas ruas cobertas por dois panfletos israelenses. Comecemos pelo mais engraçado, que mostra que Israel está se aperfeiçoando na guerra psicológica: (>)

A maneira (de agir) do Hezbollah foi o que destruiu o Líbano. “Ele me constrói um castelo de ilusão. Eu moro nele por alguns momentos e quando volto para minha mesa não tenho nada… só palavras.”

A parte entre aspas é uma citação de uma música famosa da cantora libanesa Majda al-Roumi.

O segundo panfleto é menos divertido. Se parece mais com os outros que Israel tem lançado desde o início do conflito, dia 12 de julho:

Aos cidadãos de Beirute

O Hezbollah, que serve seus mestres, os iranianos e sírios, levou os à beira do abismo. O Hezbollah, com seus atos enganadores e tolos, trouxe a vocês tantas realizações, tais como a destruição, os sem-teto e a morte.

Vocês podem pagar esse preço de novo?

Saibam! O Exército de Defesa de Israel voltará e agirá com força contra quaisquer ações terroristas lançadas do Líbano contra o povo de Israel.

Estado de Israel (assinam).

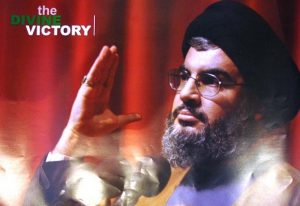

A resposta não demorou. Enquanto milhares de libaneses voltavam para o Sul do Líbano, em carros e vans lotados de gente, colchonetes e roupas, militantes do Hezbollah distribuíam, nas estradas engarrafadas, cheias de desvios das pontes bombardeadas, este pôster, com a foto do líder do Hezbollah: (<)

A resposta não demorou. Enquanto milhares de libaneses voltavam para o Sul do Líbano, em carros e vans lotados de gente, colchonetes e roupas, militantes do Hezbollah distribuíam, nas estradas engarrafadas, cheias de desvios das pontes bombardeadas, este pôster, com a foto do líder do Hezbollah: (<)

Às 20h (14h em Brasília), o próprio Hassan Nasrallah veio à televisão, proclamando uma “vitória estratégica e histórica para toda a nação”: (>)

Nasrallah prometeu ajuda para reconstruir as casas destruídas: “Não dá para esperar o governo, ele é muito burocrático”, disse o líder do Partido de Deus, que construiu um Estado dentro do Estado em seus redutos no Líbano.

O Minarete Velho

Faltavam 15 para o meio-dia de quinta-feira. Yasmine, de 17 anos, estava na frente do prédio da Rua Madame Khoury, no bairro de classe alta de Koraitem, onde seu pai, Fukre el-Zeis, trabalha e mora como zelador.

Não havia avião sobre o bairro. De repente, ela viu um traço vermelho no céu. “Ainda o tenho na cabeça”, contou-me Yasmine. Vinha na direção dela. “Se não tivesse batido na torre, teria caído no nosso prédio.”

Dez minutos depois, outro míssil veio e acertou o mesmo alvo – um farol de navegação desativado, sobre o qual fora instalada uma antena de rádio.

O Minarete Velho, como é chamado em Beirute, fica perto da beira-mar, no lado ocidental – e sunita – de Beirute.

“Achei que o alvo fosse a casa do Hariri”, disse a moça, referindo-se aos seus vizinhos mais ilustres, os familiares do primeiro-ministro morto em março do ano passado, cujo palacete fica a duas quadras dali.

Em frente ao minarete fica a fortaleza da embaixada da Arábia Saudita e, algumas quadras adiante, a Universidade Americana de Beirute, além de um colégio francês.

Os mísseis, disparados por um navio de guerra israelense, que foi embora em seguida, acertaram com precisão o topo do minarete:

Uma moradora e um policial foram feridos por destroços que voaram da torre. Moradores do prédio me disseram que havia policiais e soldados do Exército alojados na torre. Alguns militares do Exército que estavam na praia me contaram que havia grande quantidade de equipamentos de recepção e transmissão lá dentro. Quando perguntei quem os estava usando, um militar respondeu com uma frase que resume o Líbano: “Neste país, ninguém sabe quem está usando as coisas.”

O vizinho Ahmad Arba encontrou o que supôs ser um pedaço do míssil que caiu perto do prédio. Era uma caixa de ferro, com parafusos, parecendo uma peça de motor de carro: (>)

“Nós somos fortes, não temos medo de ninguém”, disse Yasmine, que segundo meu intérprete fala com sotaque palestino, como sua mãe, Mana. “O xeque Hassan (Nasrallah, líder do Hezbollah) está conosco. O mais importante no Líbano é que agora os cristãos e os muçulmanos estão unidos. Eles (os israelenses) querem que a gente fique com medo. Se querem nos assustar, vão ter que fazer muito mais que isso.” (<)

Há uma semana, Nasrallah declarou: “Se vocês bombardearem nossa capital, Beirute, vamos bombardear a capital de sua entidade usurpadora. Vamos bombardear Tel-Aviv.”

Mais Beirute do que Koraitem, impossível.

‘Eu não deixo meu pai só’

Eram duas da tarde de ontem, quinta-feira. Meu intérprete e eu vínhamos do bairro de Cheiah, em Dahye, a região ao sul de Beirute onde se concentra a população xiita. Eu vinha meditando sobre o que acabava de ver e ouvir.

Bem, a história está no Estadão de hoje, mas vou resumi-la em duas frases. O pequeno Mustafa, de 10 anos, estava brincando na noite de segunda-feira com os amigos vizinhos quando decidiu ir rezar na mesquita em frente de casa.

Poucos minutos depois, quatro mísseis arrasaram o prédio de seus amigos, matando todos eles – no total 56 pessoas e provavelmente também uma mulher grávida que homens com máquinas ainda tentavam encontrar nos escombros.

Mas o que não me saía da cabeça eram os brinquedos ainda no chão da casa destruída ao lado (entre o prédio arrasado e o prédio de Mustafa): (>)

Havia soldadinhos verdes, como os dos meus filhos, um livro infantil e um caminhãozinho da polícia. Imaginei os meninos brincando ali. Talvez brincando de guerra. Quando a guerra de verdade veio e acabou com tudo.

Eu contava a meu intérprete sobre quando fui visitar a cratera aberta por quatro bombas de 900 quilos despejadas pelos americanos em Bagdá, durante a guerra de 2003.

Catorze pessoas de três famílias foram soterradas nos escombros de suas próprias casas. Andando pelos escombros, que exalavam um cheiro de corpos em decomposição (nenhum deles pudera ser retirado), eu vi um carrinho de bebê, almofadas, um pequeno fogão, e fui tentando reconstruir – com mais imaginação que informação – aquela cena doméstica.

Estávamos nisso, quando o céu – aqui estamos sempre olhando para ele – se encheu de pontinhos brancos, que vieram crescendo, até se transformarem numa chuva de papéis.

As pessoas paravam os carros e motos no meio da rua para agarrar um daqueles panfletos. Claro, todos imaginavam do que se tratava. Aí vinham “eles”.

Sentamos num café Mövenpick para traduzirmos o panfleto:

Aos cidadãos de Beirute

Por causa dos mísseis que a gangue terrorista continua lançando contra Israel, e dos discursos que o líder dessa gangue continua fazendo, jogando com o futuro do Líbano, o Exército israelense pretende ampliar suas operações em Beirute.

Os locais são: Haye al-Sellum, Bourj al-Barajneh e Cheiah (o bairro de Mustafa). Para sua segurança, vocês têm de evacuar imediatamente esses locais ou mesmo evacuar todos os lugares onde o Hezbollah se posiciona e de onde prossegue com suas ações terroristas, com os seus colaboradores.

Saibam que a ampliação das operações terroristas do Hezbollah provocará uma reação muito dura, que nunca se restringirá a Hassan (Nasrallah, o líder do grupo) e sua gangue criminosa.

Pensei nos pais de família que acabara de conhecer em Cheiah. Suas mulheres e filhos foram levados para lugares mais seguros, e eles continuam no bairro, cuidando de seu patrimônio.

Pensei no irmão de Mustafa, Mohammad, que em janeiro completa 18 anos e aguarda ansiosamente para servir o Exército. Enquanto ele me guiava pelas ruas de Cheiah, eu lhe perguntei por que ele não tinha ido com sua mãe e irmãos menores para a casa dos parentes, longe dali.

Mohammad me respondeu, com orgulho: “Eu não deixo o meu pai só.”

Uma noite sob bombardeio

O bombardeio aéreo é uma experiência eminentemente sonora e, não sei se esse é o termo correto, táctil. Na maioria dos casos, a gente não vê nada. Os aviões voam muito alto. As bombas e mísseis caem muito rápido. Vou dizer logo o que dá para ver, no Sul do Líbano. Quando a gente está bem perto da fronteira com Israel – o que não é difícil, no Sul do Líbano: lembre-se de aqui as distâncias são nanicas, medem-se em poucos quilômetros –, às vezes sobe uma barragem de mísseis antimísseis Patriot. São aquelas baterias que os Estados Unidos deram para Israel se defender dos Scuds do Saddam Hussein, em 1991, na primeira Guerra do Golfo (que na verdade foi a segunda, porque a primeira mesmo foi a do Iraque contra o Irã, entre 1980-88). Os Patriots tentam interceptar os foguetes Katiucha, lançados pelo Hezbollah. Eles sobem muito alto, explodem e formam cachos de fumaça no céu. E a outra coisa que dá para ver é quando Israel lança bombas incendiárias para iluminar alguma coisa que os pilotos queiram ver à noite.

De resto, como eu dizia, é uma experiência sonora, em primeiro lugar. Tudo começa com os caças-bombardeiros rompendo a barreira do som: ROAARRR. Em seguida, os mísseis descem assoviando. Se são bombas, o som é mais o de um corpo caindo: tóum. E, quando batem no chão, fazem assim: tuf, tuf, tuf, como se fosse a agulha de uma máquina de costura. E explodem: PAM. Aí vem o que eu não sei se é táctil: o chão e as paredes tremem, como se fosse um terremoto. Claro que, quanto mais perto cair a bomba ou míssil, mais forte o terremoto. Na casa onde eu fiquei entre segunda e terça, em Marjeyoun, uma janela inteira, com toda a esquadria de madeira, saltou da parede e caiu no chão, como se alguém tivesse dado um peteleco numa caixa de fósforos. Os vidros das janelas estavam estilhaçados no chão.

Uma noite de bombardeio é algo infernal. A gente não dorme. Às vezes, quando está muito cansado, dá um cochilo superficial. Mas sempre acorda com um impacto muito forte, de uma bomba mais perto. Muitas coisas passam pela cabeça. Mas uma imagem muito freqüente é essa: esses pilotos não estão me vendo. Para eles, é só apertar um botão. E ir embora com o sentimento da missão cumprida. A gente se imagina como um inseto, com um gigante caminhando em cima da nossa cabeça, dando passos a esmo: bum, bum, indiferente a nossa sorte, sem saber que existimos.

Na região de Marjeyoun, ouve-se bem de perto também as baterias dos Katiuchas. Ao disparar, eles fazem bum, e o chão treme. Daí o barulho deles voando no céu é assim: vuuush. E muitas vezes vem a resposta da artilharia de terra de Israel: tom, tom, tom, tom, tom. Os israelenses estão subindo até AlAmra, um bairro de Khiem, a 4 quilômetros da cidade de Marjeyoun. Disparam e voltam para o lado israelense, segundo me disse o general libanês Adnan Daoud, comandante da Finul, a força de obervação da ONU.

Às vezes, o bombardeio pára por uns minutos, e você respira aliviado, torce para que tenha acabado. Mas logo você ouve: ROAAARRR. E começa tudo de novo. Quando ouve o tuf, tuf, tuf, você pensa assim: será que tinha alguém ali onde caiu a bomba? Será que eu serei o próximo? Quando amanhece, dá um alívio. No caso do Sul do Líbano, não é um alívio racional, porque os bombardeios continuam durante o dia. Mas acho que é o alívio do insone, que não precisa mais tentar dormir. Acabou o pesadelo, você sobreviveu, a vida continua.

Crianças na guerra

Coberturas de guerra são marcadas por cenas e histórias que ficam gravadas para sempre. No meu caso, boa parte delas envolve crianças. Em cinco dias de Líbano, já coleciono algumas. Como a dos irmãos Habib, de seis anos, e Elias, de três. Eles vivem num apartamento em Jdeidet Marjeyoun, cuja vista são os últimos vilarejos do Sul do Líbano, no seu flanco leste: Aadaisse, Kfar Kila, Houla e Aamra. E, alguns metros adiante, o lado israelense da fronteira. A sala-de-estar do apartamento tem uma ampla sacada, e um dos passatempos dos meninos é monitorar os bombardeios israelenses. Quando as explosões são altas, Habib e Elias riem e olham para a reação dos adultos. Quando são muito altas, aplaudem. Habib e Elias tentam perscrutar em que lado a bomba ou míssil caiu. E apontam quando as baterias de mísseis Patriot, que os americanos cederam a Israel na primeira guerra do Iraque (1991), sobem e formam cachos de fumaça no ar, tentando interceptar os Katiuchas que o Hezbollah lança dali. Quando vê os adultos sérios, Habib também fica, e sentencia, em seu excelente inglês: “You know, these Israeli airplanes, they are no good. They do like shuf, boom, paf”, gesticulando com as mãozinhas.

“Nós procuramos mandá-los para o quarto, para protegê-los disso, mas não podemos confiná-los lá o tempo todo”, justifica o pai dos meninos, o padre ortodoxo Felipe, como se tivesse de se explicar. Salim, o brasileiro dono de uma loja de cosméticos em Lala, no Vale do Bekaa, conta que seus três filhos (uma menina de 15, um menino de 11 e outra de 8) também ficam na varanda, acompanhando o espetáculo que se desenrola nas montanhas em frente. Um daqueles aviõezinhos não-tripulados que parecem de aeromodelismo, que Israel usa para reconhecimento do terreno, caiu na montanha de El-Baruk. O Hezbollah, lógico, disse que o tinha derrubado. Israel garantiu que foi acidente. O fato é que os caças israelenses, usando bombas incendiárias para iluminar o local (já eram 9 da noite), vieram nervosamente destruir vestígios do “drone”, aqui chamado de “MK”, que deve guardar alguns segredos preciosos para o inimigo. Foram os filhos de Salim que contaram quantos mísseis os israelenses gastaram naquela câmera com um motorzinho que voa: 7.

E há a filha de seis anos do dr. Hossein, o gastroenterologista de Lala, também brasileiro. Ela perguntou ao pai por que o Hezbollah não tem aviões.

Em Marjeyoun, enquanto entrevistava refugiados na Escola Primária Mihania, em meio aos estrondos e tremores de terra dos mísseis israelenses caindo e dos foguetes do Hezbollah subindo, encontrei um menininho com um curativo na cabeça. Mirei minha câmera, imaginando uma foto triste. Mas o menino abriu um sorriso, encantado porque o homem com quem todos os adultos queriam falar se abaixou para prestar atenção nele. E não deixou que a sua história ficasse triste.

Os “redutores de velocidade israelenses”

Na primeira metade da viagem de duas horas do Vale do Bekaa para a cidade de Marjeyoun, vêem-se carros, pessoas e até algumas lojas abertas ainda com que com ar de domingo, e com todo mundo aparentando urgência de sair da rua. Na segunda hora, é diferente.

Entre a cidade de Al-Karaoun, pela qual passamos às 16 horas, e Marjeyoun, aonde chegamos às 17 horas, não cruzamos um carro se quer, nem vimos pessoa alguma nas ruas. A única exceção foi um jipe do exército libanês com cinco militares parados na beira da estrada, que nos advertiram para algo que já tínhamos notado.

Três mísseis tinham sido despejados, havia alguns minutos, cerca de 300 metros adiante, formando uma cratera na rodovia e três colunas de fumaça.

A vegetação rasteira que cobre a montanha a margem da estrada pegou fogo. Observando-se as numerosas crateras ao longo da rodovia que liga o Vale do Bekaa ao sul do Líbano, chega-se a conclusão de que a intenção israelense não é bloquear de vez o tráfego, mas obrigar a passar devagar. É como se os mísseis fossem a versão militar das lombadas. As vezes, o piloto erra um pouco na mão e o motorista precisa subir no pé da encosta que contorna o desfiladeiro para poder passar.

Israel destruiu as auto pistas e pontes das vias principais, e lançou esses “redutores de velocidade” sobre as estradas secundárias, aparentemente para manter o controle sobre a movimentação no Líbano.

Até o Hezbollah sumiu. As entradas e saídas das cidades por eles dominadas no sul estão sem controle algum, mas os símbolos desse domínio continuam intactos. Os arcos de ferro amarelos ornados com fuzis ou foguetes na entrada e saída da cidade; os cartazes com fotos do ex-presidente sírio Hafez Assad, do ex-líder espiritual iraniano Aiatolá Ruhollah Khomeini, e do atual, Ali Khamenei, além do próprio líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Nas ruas principais, os postes exibem cartazes de “mártires” ,ou seja, moradores locais que morreram por causa do conflito com Israel. E as bandeiras amarelas com fuzil pintado de verde. Em Yohmor, no coração do território do Hezbollah, uma bandeira do Brasil tremula no mastro de uma casa. Mas não há a quem perguntar quem a colocou ali.

Menos, menos

O único toque pitoresco das coberturas de guerra fica por conta dos que as fazem: os jornalistas. Eles quase sempre estão impacientes, nervosos e julgando-se mais importantes que o resto da humanidade. Na minha vinda para o Líbano, no sábado, deparei-me com uma italiana no posto de fronteira, do lado sírio. Entre os 40 e os 50, cabelos longos e cacheados, tintos de loiro, camisa branca transparente o suficiente para se ver o sutiã azul combinando com as tiras das sandálias de couro, calça bege, uma jaqueta jeans amarrada à cintura e óculos de sol na testa. Os funcionários tentavam lhe perguntar em inglês, com o caracteristico sotaque árabe, em que o “p” vira “b”: “Onde seu passaporte foi emitido?” Ela não entendia o sentido da pergunta, que eles fazem para todos: “What’s the probleme? I don’te understande.”

Quando finalmente respondeu “Milano”, eles devolveram com uma pergunta maravilhosa: “Jornalista de moda?” Ela não captou a ironia, óbvio: “Nao vou a Beirute cobrir moda. I ame a correspondente ofe ware.” Claro, claro.

O episódio me lembrou um artigo engraçadíssimo numa revista americana, acho que a Vanity Fair, que mandou seu repórter de moda ir “embedded” para a guerra no Iraque. Antes mesmo de embarcar, o cara começou a reclamar para o oficial da unidade do estilo da farda que lhe tinham dado. Lembro da pergunta do oficial, que não fazia idéia da pauta do rapaz: “Is that gonna be a problem, son?” Sim, ia ser um problema. O cara azucrinou os milicos a viagem inteira. Mas acho que ainda prefiro jornalistas de moda na guerra: pelo menos não se levam a sério demais.

Profecias de guerra

Guerras são pródigas em profecias auto-realizadas. A do Iraque foi feita sob o pretexto de impedir que Saddam Hussein usasse armas de destruição em massa e se engajasse no terrorismo islâmico. Não só não havia armas de destruição em massa como as evidências de ligação de Saddam com o terrorismo eram no mínimo tênues. Depois de sua derrubada, o Iraque se converteu no maior teatro de atividades terroristas do mundo.

Israel lançou os ataques no Líbano, no dia 12 de julho, com a finalidade de aniquilar o Hezbollah – ou de mitigar sua capacidade operacional, segundo a versão mais modesta – e de mostrar ao Líbano o preço de abrigar uma organização terrorista. Quase quatro semanas depois, ainda não há indícios de redução da capacidade operacional do Hezbollah. Mas uma coisa é certa: os libaneses, que antes pressionavam o Hezbollah a se desarmar, estão muito mais longe do que antes de repudiar a milícia patrocinada pelo Irã e pela Síria.

Na viagem que fiz de Damasco a Beirute, na manhã deste sábado, encontrei, nas estradas libanesas, bandeiras novinhas em folha (portanto recémcompradas) do Hezbollah tremulando sobre as casas. Com um Exército imobilizado pelas divisões político-religiosas e pela falta de meios para travar uma guerra convencional, a milícia emerge como um exército de resistência nacional. Em vez de Estado dentro do Estado, o Hezbollah passa a encarnar o Estado-nação, que o Líbano nunca conseguiu ser. Manchete deste sábado do jornal The Daily Star, editado em inglês em Beirute: “United we stand” (“Juntos ficamos de pé”), sobre o ataque a cinco pontes, na sexta-feira, que atingiu áreas cristãs. Na contracapa, o título de uma página gráfica com fotos da carnificina e da destruição: “A war against all Lebanese” (“Uma guerra contra todos os libaneses”).