CARACAS – Está cada dia mais difícil converter o preço do litro da gasolina na Venezuela: 1 bolívar a normal e 5 bolívares a aditivada. Quando este repórter chegou a Caracas, na terça-feira 25, o dólar valia 8 mil bolívares. Nove dias depois, embalado não só pela desordem econômica geral, mas pelas turbulências causadas pela eleição da Assembleia Constituinte, estava a 16 mil. Ou seja, 1 centavo de dólar compra 160 litros de gasolina comum, e 32 da aditivada.

Nesses dias de extremo desabastecimento e hiperinflação, a gasolina é a única coisa abundante e barata para os venezuelanos. Então, para protestar contra a falta de todo o resto, incluindo democracia, eles a estão colocando em garrafas, ateando fogo e jogando na polícia e nos coletivos chavistas, grupos armados em motocicletas, financiados pelo governo, que abrem fogo contra os manifestantes e fogem impunes. É a revolução da gasolina, que nos últimos quatro meses deixou 130 mortos e mais de 5 mil detidos, dos quais 1.300 continuam presos, segundo o Foro Penal da Venezuela, uma entidade de defesa dos direitos humanos.

Essa é apenas uma – e a mais sangrenta — das ondas de protestos que se iniciaram em janeiro de 2014, quando se aprofundou a escassez de produtos de primeira necessidade. Nos dois primeiros meses daquele ano, foram 43 mortos. Desde então, os manifestantes – homens e mulheres em igual quantidade, jovens, adultos e velhos — aprimoraram suas técnicas de enfrentamento. Como uma infantaria, eles já são separados por divisões. “Idosos, recuem”, gritou um jovem na linha de frente, no domingo 30, dia da eleição da Constituinte, quando a Guarda Nacional Bolivariana (GNB) começou a avançar contra a barricada erguida numa alça de acesso da Autopista, principal artéria de Caracas.

Encapuzados, com máscaras de gás muitas vezes artesanais, capacetes, coletes à prova de bala recheados com placas de raio-X e escudos personalizados das mais diversas formas e materiais, os jovens se lançam para a guerra desigual com uma coragem impressionante. Protegidos com o estado da arte dos batalhões de choque, os militares da GNB, um corpo das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, respondem com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo, que têm usado não só para dispersar, mas para ferir, disparando diretamente contra as pessoas, em vez de lança-las no chão.

Muitas vezes, os manifestantes pegam as granadas de gás e jogam de volta contra a Guarda. Mas o maior triunfo no campo de batalha é atingir os policiais em cheio com os coquetéis molotov, de modo a fazer seus uniformes de poliéster, altamente inflamáveis, pegar fogo. Tem acontecido cada vez com mais frequência. Os “escudeiros”, como são chamados os jovens da “Resistência”, gritam de júbilo quando veem um policial rolando em chamas no asfalto.

Os confrontos acontecem em toda a Venezuela. Mas centenas de jovens têm convergido para Caracas, na esperança de derrubar o governo de Nicolás Maduro. E aqui encontram abrigo nas casas e apartamentos de muitas famílias abastadas, que lhes dão também comida, roupas e sapatos – que duram pouco, nos confrontos constantes com a polícia –, celulares e algum dinheiro. Alguns são recebidos para morar com as famílias, outros, acolhidos em imóveis desocupados, que são muitos, em Caracas, com o elevado êxodo para outros países e a fraca atividade econômica (o PIB encolheu 30% entre 2015 e 2016 e estima-se que perderá outros 5% este ano).

Os que vêm de fora são chamados de “caminhantes”. A história de um estudante de 25 anos mostra por quê. Ele caminhou 850 km, ao longo de duas semanas, em um grupo de 28 universitários, vindo do Estado de Táchira, no sul da Venezuela, fronteira com a Colômbia. O grupo chegou há três semanas.

Na cidade de San Cristóbal, o jovem cursa o sétimo ano de engenharia industrial na Universidade Experimental de Táchira, que é pública, e está em greve contra o governo, e trabalha como chefe de cozinha. Ele conta que “caiu preso” em 2014, por dois meses. “No primeiro dia, desmaiei de tanto apanhar. Jogavam água na cela à noite para não dormirmos.”

O jovem tem cerca de 40 cicatrizes de balas de borracha. Durante um confronto no dia 22, uma granada de gás lacrimogêneo partiu o capacete e a máscara que ele usava, e afundou sua têmpora direita. “Caí e perdi os sentidos. Quando acordei estava numa moto dos paramédicos”, recorda ele, referindo-se aos estudantes de medicina que criaram a “Cruz Verde” e a “Cruz Azul”, uma da Universidade Central da Venezuela e outra da Universidade Santa María, para socorrer os manifestantes. “Não sei quem me catou do chão.”

O jovem justifica sua vinda: “Em Táchira lutamos bem, mas aqui é a capital. À pergunta sobre como sua família reagiu a sua decisão de vir, ele reponde: “Mal”. Sua irmã de 19 anos parou de falar com ele, seu pai mora na Colômbia e sua mãe repete o que toda mãe diz: “Tome cuidado”. Com a camisa e a calça furadas de balas, ele explica: “Dá medo de morrer na rua, mas se não estivermos na rua vai ser pior. Vai ficar como Cuba, voltar para trás, vai se acabar isto aqui”.

Outro jovem de 18 anos, oriundo do Estado de Lara, oeste do país, conta que tem lutado em várias partes da Venezuela. Há um mês, quando voltava de uma visita a sua avó (seus pais são falecidos) em Barquisimeto, capital de Lara, foi assaltado no terminal rodoviário. Levaram tudo o que ele tinha: a mochila com todas as roupas, três pares de sapato, dinheiro, dois celulares, a passagem e os documentos. Deram-lhe o dinheiro da passagem, e ele veio para Caracas. Dormiu dois dias numa praça, até que um empresário que apoia a resistência o encontrou e lhe ofereceu abrigo. “As pessoas me dão dinheiro. Não peço comida.”

O jovem conta que trabalhava em uma loja de bijuterias em Barquisimeto antes de deixar tudo para se dedicar à luta, em 2014. Também foi preso em setembro de 2014, com um grupo de 69 manifestantes, que foram cercados pela polícia. Ficou detido uma semana, e também apanhou. Saiu da prisão e continuou se manifestando. Sua avó lhe disse: “Você está louco? Vão te matar”. Além de marcas de balas de borracha, está com um ferimento recente nas costas, de um atropelamento de um policial com uma moto. Mas conseguiu levantar-se e fugir.

Um amigo ao seu lado levou um tiro de bala de borracha que entrou pelo pescoço e atingiu a coluna, deixando-o paraplégico. Ele foi morar com parentes nos Estados Unidos. “Lá as pessoas vivem como reis.” No total, 15 amigos deixaram o país. “Eu não quero ir embora, mas, se não tiver uma solução aqui, penso em ir para o Peru”, diz ele. Falando o nome de um por um, o rapaz conta que três amigos seus foram mortos pela polícia somente este ano em Barquisimeto. “Rezo sempre antes de ir, porque nunca sei se vou voltar”, afirma o jovem, que tem a mesma idade que o regime chavista. “Tenho medo, porque não quero morrer. Quero seguir adiante.”

O outro rapaz, de 25 anos, perdeu oito amigos. Os dois estavam muito frustrados na quarta-feira. A oposição havia convocado uma marcha, e depois desmarcado. Na quinta, fez a mesma coisa. “A MUD são uns mentirosos”, disse o rapaz de Barquisimeto, usando a sigla da Mesa da Unidade Democrática, frente de partidos de oposição. “Como podem convocar uma marcha e suspender? Como vamos acreditar neles? Queremos continuar lutando, mas precisamos de apoio.”

Os dois acham que o único líder confiável é Leopoldo López, do partido Vontade Popular, condenado a 13 anos e 8 meses de prisão em 2014, sob acusação de instigar a violência que causou as 43 mortes. O Tribunal Supremo de Justiça, controlado pelos chavistas, havia lhe concedido prisão domiciliar no dia 8. Mas foi mandado de volta para o presídio militar de Ramo Verde na segunda-feira 31, acusado de violar os termos do benefício por fazer apelos em favor dos protestos.

“Os chavistas são poucos, mas estão inchados, valentes”, diz o empresário, que deu abrigo, comida e dinheiro a esses e muitos outros jovens, além de também enfrentar a polícia nos protestos. “E nós estamos desconcertados, chorando pelos jovens que morreram, parece que por nada. É preciso buscar uma forma de seguir.” Ele se queixa do líder oposicionista Henrique Capriles, governador do Estado de Miranda, onde fica uma parte de Caracas, derrotado pelo ex-presidente Hugo Chávez em duas eleições, que parte da oposição acha que foi fraudada: “Capriles ganhou de Chávez duas vezes e não lutou, dizendo que não queria mortos. Não tem culhões” Os jovens opinam a mesma coisa.

No bairro de classe média e alta Prados do Leste, muitos moradores só se conheceram e começaram a se unir em fevereiro de 2014, em meio às manifestações, quando o próprio presidente Nicolás Maduro ordenou a prisão do general Ángel Vivas, vizinho deles. O general se recusava a gritar a consigna “Socialismo, Pátria ou Morte”. Copiada dos cubanos, e imposta por Chávez, a frase é um símbolo da politização e ideologização das Forças Armadas, rebatizadas de “bolivarianas”. Maduro o responsabilizou pela morte de um motociclista que se chocou com um cabo de arame farpado estendido na rua, para impedir o avanço dos coletivos chavistas.

Os moradores se reuniram na frente da casa do general, ergueram barricadas e conseguiram evitar sua prisão. Vivas se declarou em desobediência, como prevê a Constituição quando se considera que um governo age de forma ilegal, e ficou entrincheirado em sua casa por mais de três anos. Em abril deste ano, ele saiu para socorrer um jovem que havia batido no portão de sua casa. Tratava-se de uma armadilha do Serviço Bolivariano de Inteligência. O general foi finalmente preso.

Naquela mobilização os vizinhos se conheceram, pegaram os números de celulares uns dos outros, criaram grupos de WhatsApp e passaram a se organizar para erguer barricadas e participar de protestos. Entre eles está Rafael Valderrama, de 52 anos, que tem uma fábrica e quatro lojas de acessórios de couro. Ele conta que já teve 60 empregados em 2000, no início do governo Chávez. Em 2012, eram 30 e hoje são quatro. As lojas fecharam e a fábrica funciona a 10% de sua capacidade. “Não vendo nada. Estou estocando, não sei para quê.”

Formado em economia e dono de duas construtoras, ele ajuda a erguer barricadas

no bairro onde vive. As

barricadas são feitas com o que se encontra à frente: pedras, blocos de concreto, postes de ferro, paus, árvores

Outro participante do movimento é Raúl Fuentes, de 57 anos, dono de duas construtoras. “Os chavistas sempre dizem que as barricadas são erguidas pelos oligarcas”, diz Fuentes, formado em economia. “Os únicos que compram imóveis aqui são chavistas. São os 5% da população que tem dinheiro.”

Esses moradores são parte de um grande contingente de pessoas de classe média e alta, de meia idade e idosos, que participam ativamente das manifestações, e ficam na retaguarda quando há confrontos com a polícia e com os coletivos chavistas, mas não arredam da rua. Ajudam a erguer as barricadas com tudo o que encontram – pedras e blocos de concreto, postes de ferro, paus, árvores, móveis velhos etc. –, trazem água, comida e gasolina para os coquetéis molotov.

Ex-funcionária de banco, ela trouxe para os protestos um

método aprendido na escola bilíngue do filho: a chamada em cascata. Quando acontece

algo grave, cada pessoa avisa um determinado número de pessoas, de modo que todos fiquem informados

em um minuto e meio

Uma administradora de empresas de 46 anos, que trabalhou em banco, companhia multinacional, na controladoria de um órgão do governo antes de Chávez, e hoje atua em uma ONG da área da educação, conta que trouxe para a organização dos manifestantes um método que havia aprendido na escola bilíngue de seu filho: o cascade call, ou chamada em cascata. Usado em ensaios que a escola realiza periodicamente para o caso de terremotos, o método consiste em cada pessoa ficar responsável por avisar um número X de pessoas, de maneira que em um minuto e meio todos estejam avisados. “Éramos tão inexperientes que ninguém sabia como se mobilizar”, diz ela sorrindo. “Nesses mais de três anos aprendemos muito.”

No início, os motoristas das mulheres que ajudavam os manifestantes levavam alimentos e medicamentos para as marchas e queriam entregar aos jovens. “Mas eles não podiam, receber, estavam com as mãos cheias de pedras e coquetéis molotov”, recorda a administradora. Hoje, os mantimentos são guardados em casas, e quando há protestos, são levados nas carrocerias de camionetes, que acompanham as marchas. Há uma rede de pessoas encarregadas de coletar e armazenar alimentos, remédios, roupas e sapatos, com funções bem definidas. Muitas famílias têm os filhos estudando em Miami, e mandam tênis e roupas de lá para os manifestantes, conta a administradora.

A inexperiência se aplica também aos líderes oposicionistas. A administradora foi contemporânea de Capriles na Universidade de Columbia, em Nova York, e o descreve como “aquele tipo de nerd que não conseguia entrar nas discotecas”. E isso é literal. “A gente tinha que ir lá buscá-lo na porta.” Colega de escola de Capriles e de López, ela diz que “desconfiava da garra deles para enfrentar os chavistas, que são malandros e ressentidos”. Segundo ela “Capriles e López foram treinados para serem tremendos gerentes de empresas, não para liderar um país”. Mesmo assim, acha que eles, principalmente López, também amadureceram nos últimos anos de duro embate com o regime.

Assim como há um choque de duas Venezuelas, a da elite de oposição e a dos chavistas, há também entre os jovens que descem das favelas e se juntam aos protestos nos bairros de classe média e alta e seus moradores. Se antes a oposição era composta em sua maioria por pessoas de nível de instrução e poder aquisitivo mais alto, essa realidade mudou nos últimos três anos, com a escassez de alimentos e outros bens de primeira necessidade também nos bairros pobres. Como não há produtos para todo mundo, o governo os distribui, a preços acessíveis, por meio dos conselhos comunais, que dão preferência aos militantes chavistas. E nem para esses há o suficiente. Isso tem causado enorme revolta nas favelas.

“Estamos descendo o morro”, disse um jovem encapuzado no bairro de classe média alta Terraças do Clube Hípico, que fica ao lado da favela onde ele mora. Lá, as ações são coordenadas pelo presidente da Associação de Moradores, Juan Guerrero, membro da Coordenação Nacional do Partido Vontade Popular, de López.

“A situação do país nos levou a que todos estejamos unidos”, disse Guerrero, antropólogo de formação e funcionário público. “Temos as pessoas dos setores populares que há muitos anos estão passando necessidades. Nas urbanizações (como são chamados os bairros abastados) também estamos sofrendo o mesmo. E várias arbitrariedades que esse governo tem cometido têm nos unido.”

Nesse dia, cerca de dez membros dos coletivos chavistas abriram fogo contra os manifestantes que guardavam a barricada do bairro. Eles apareceram em motocicletas, como sempre, em um viaduto sobre a avenida principal do bairro. Cerca de 50 jovens, incluindo moças, protegidos com escudos e capacetes, avançaram lançando coquetéis molotov, e os motociclistas foram embora. Ninguém ficou ferido.

Entre os manifestantes mais velhos, Alberto Peña Plaza, de 69 anos, tornou-se uma espécie de ícone. Conhecido como “o avô rebelde”, ele aparece nas marchas todo paramentado, com granadas vazias de gás lacrimogêneo penduradas na roupa. “Estamos lutando, mas não sei o que vai acontecer”, disse Plaza, que vive da renda de imóveis herdados. “Isso aqui é uma ditadura comunista.”

Depois da eleição da Constituinte, a frustração e ansiedade impera entre os manifestantes, que querem seguir lutando, mas sentem que falta um rumo para o movimento.

A empresária, que serve comida para eventos, comparece aos protestos ao lado do marido, Carlos Blaumann, professor

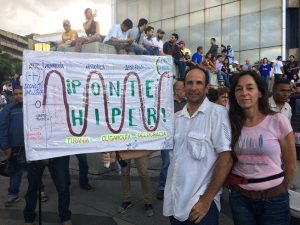

da Universidade Central da Venezuela. Nas manifestações, os dois exibem um cartaz que mostra como a demagogia leva ao despotismo

“Não vamos permitir que se instale aqui uma ditadura”, disse Carmen Troconis, de 56 anos, que faz comida para eventos. “Não vamos sair das ruas, porque perderemos tudo.” Seu marido, Carlos Blaumann, também de 56 anos, professor de economia da Universidade Central da Venezuela, exibe nas manifestações um cartaz com um complexo gráfico, que segundo ele mostra como a demagogia leva ao despotismo. O casal estava em uma reunião da oposição, na terça-feira, marcada para discutirem os rumos do movimento depois da eleição da Constituinte.

Vários deputados discursaram, mas nenhum delineou claramente um plano. No meio de um dos discursos, um homem gritou, da multidão: “Deputado, nós os apoiamos, mas queremos contundência”. Muitos manifestantes começaram então a gritar, repetindo: “Contundência”. Eles sentem que se arriscaram e se expuseram muito, não só nas manifestações, mas também ao votar no plebiscito contra a Constituinte promovido pela oposição no dia 16 de julho. Segundo os organizadores, mais de 7,5 milhões de pessoas votaram. O governo deixou claro que consideraria seus inimigos os que participassem, e que haveria retaliações, como demissões de funcionários públicos e perda de benefícios sociais.

A oposição é criticada por não ter anunciado a formação de um governo transitório de união nacional. Mas seus líderes justificam que isso seria inócuo, sem o reconhecimento da comunidade internacional. Um dos dilemas da oposição é se deve pedir a imposição de sanções contra o petróleo venezuelano, que responde por 90% da receita do país. “Em princípio não queríamos o embargo, mas o governo está podre”, disse Blaumann. “Tem que cair o mais rápido possível. Já foram 18 anos (desde a ascensão de Chávez). Estamos dispostos a mais sacrifícios. Nas marchas já entregamos a vida.”

Publicado em Revista Época. Copyright: Editora Globo. Todos os direitos reservados.